榆林窟西夏供养人。

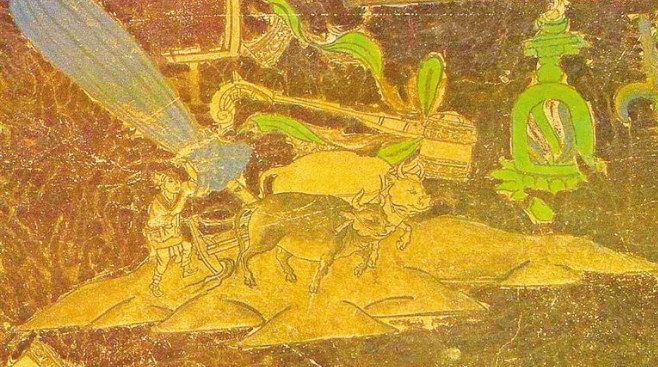

榆林窟西夏壁画牛耕图。

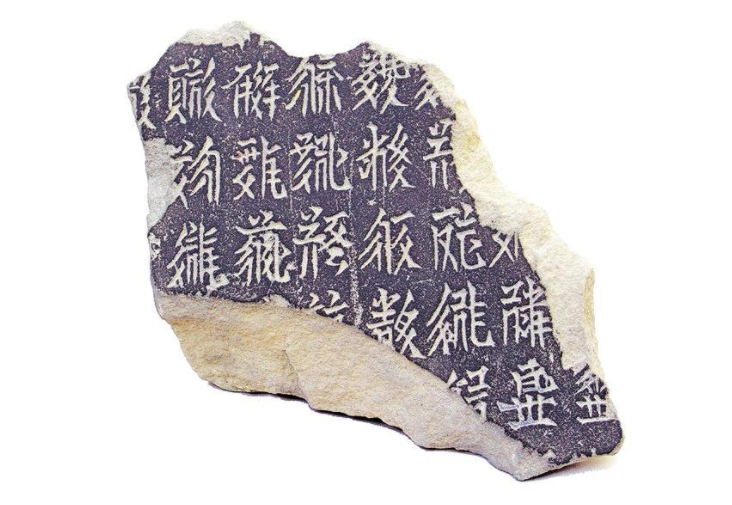

西夏陵出土的西夏文残碑。

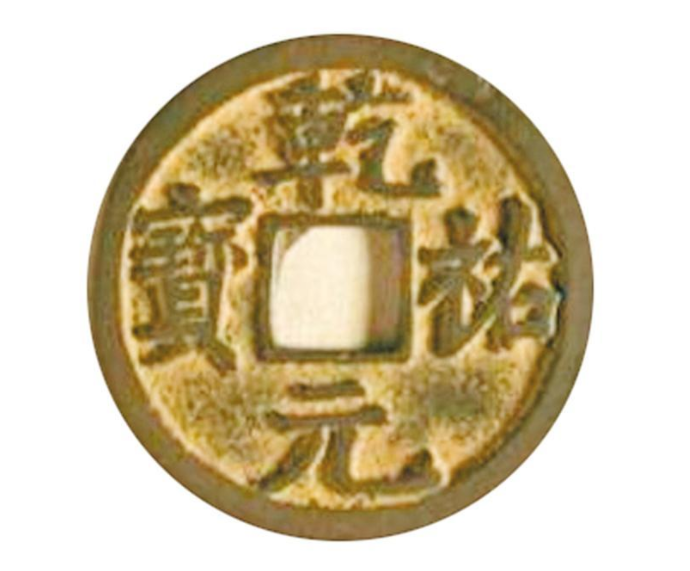

西夏汉文乾祐元宝。

西夏文乾祐元宝。

贺兰山下,黄土夯筑的西夏陵墓群穿越历史的烟尘,依然矗立。

考古铲轻轻拂去封土,那些融合唐宋形制与党项人信仰的陵寝轴线、兼蓄了多民族风格的建筑构件、刻着双语铭文的残碑,正一点点拼接出文明交流与交融的图景。

这片沉睡的遗址是西夏王朝的背影,也是中华民族多元一体格局的活态见证。

专家视角 解码多元一体的文明基因

“西夏陵见证了中华民族多元一体格局及统一多民族国家的形成,在世界文明史、东亚内陆发展史上具有不可替代的作用。”7月11日,中国建筑设计研究院有限公司建筑历史研究所名誉所长、“西夏陵”申遗咨询团队负责人陈同滨说,学界大多认为西夏是“承唐仿宋”而已,实则是在大量学习中原地区的文明与文化基础上,融入了党项人的习俗与信仰。西夏陵展现党项人既善于学习又坚持创新的特点,由此形成不同地区之间经由交往交流而产生的多元文化交融特征,这也正是中华文明延绵不绝、生生不息的内在动力,是连续性、创新性、统一性、包容性、和平性等文明特征的直接见证。

“相较于同期中国境内宋、辽、金等政权陵寝,西夏陵寝制度经由学习和创新形成的独特魅力,可见证中华文明多元一体进程;相较于朝鲜、日本等东亚同类世界遗产,填补时间、区域、族群上的空缺;相较于全球其他遗产,西夏陵以其独特的建筑形制与风格,彰显出多元文化融合方面的不可替代价值。”陈同滨说。

宁夏大学民族与历史学院院长杜建录站在西夏陵遗址前,指尖划过一座清理过的碑亭说:“西夏仿照宋朝兴办学校、科举取士;西夏文《圣立义海》中收录的孝行故事,与中原典籍一脉相承。”

建筑形制 弥补西夏在中国历史叙述中的缺失

西夏陵与唐宋陵寝在形制布局及地面建筑遗存上有显著区别,同时体现出仿唐宋基础上的创新及多民族交流交融特征。

陈同滨说:“西夏陵在选址方位、空间布局、陵寝制度等方面,体现出多民族、多文化之间的交流融合,补充印证中华文明在公元11至13世纪这一时期宋辽夏金同属中华民族的事实,弥补了西夏在中国历史叙述中的缺失。”

航拍陵墓群,可以清晰看到一条隐形轴线:背靠贺兰山、面向黄河,阙台、碑亭、陵城门、献殿沿中线递进排列。“继承吸纳之外,是鲜明的个性。”银川西夏陵区管理处文物管理科助理馆员梁斌杰说。

在西夏陵1号陵遗址前,北方民族大学博士生导师杨蕤说:“看这歇山顶下的柱础,莲瓣纹是藏传佛教元素,整体结构是中原木构体系。”

6号陵出土的3.2米高琉璃鸱吻,将中原礼制与党项人创新的“双重变奏”推向极致。龙首造型承袭中原鸱吻的威严,鳞片却刻着党项族特有的卷草纹。

梁斌杰指着6号陵旁边的93号陪葬墓说:“形制类似6号陵,但无角台、献殿,墓园入口有夯土照壁,这是中原地区的建筑元素,证明西夏对汉文化的接纳、多民族共处的格局。”

西夏陵呈现出一种“似与不似”之间的智慧。3号陵弧形转角的建筑元素,与唐宋风格的斗拱共存。

器物交融 技术与信仰的跨域对话

“西夏陵出土的鎏金铜牛,腹腔内残留的铁砂内模呈现出中原失蜡法与党项族铸造工艺的结合。这不是简单的技术移植,是文化基因的重组。”梁斌杰说。

货币是另一种文明印记。西夏陵区出土的“天盛元宝”,一面是汉文年号,一面是西夏文纪岁。

令人惊叹的“石雕力士志文支座”,力士姿态源自佛教造像,底座云纹承袭中原碑刻传统,而面部的虬髯与耳环又带着突厥文化印记。

西夏陵出土的3尊深目高鼻的泥塑人像吸引眼球。“眉骨突出、鼻梁高挺,典型的回鹘人特征。”杨蕤说。

3号陵出土的迦陵频伽(妙音鸟)脊饰,则演绎了信仰的跨域传播。人首鸟身的造型源自印度,随着佛教进入中国,经中原艺术改造后传入西夏,翼上的云纹融入党项人的动物图腾。

“蕃汉共融”的理念在西夏的诸多文物上得到完美诠释——西夏人用独特审美,让多元文化融合共生。

丝路枢纽 多元交汇的文化熔炉

西夏时期的河西走廊,是绿洲丝路与草原丝路的交会点;兴庆府(今银川)向西通西域、向北连蒙古高原、向南达中原,堪称“通东西、连南北”的交通枢纽与“文化熔炉”。

西夏都城的遗址中,既有中原风格的砖瓦,也有西域的琉璃。唐代晚期西域通道被吐蕃阻断时,西夏维系的“草原丝路”成为长安与西域的生命线。

西夏在丝绸之路上的枢纽地位,让多元文化发生“化学反应”。

作为丝绸之路上连接东西、贯通南北的关键枢纽,西夏成为多元宗教交融共生的重要场域。拜寺口双塔的唐卡中,汉传佛教的水月观音与藏传佛教的绿度母共处一窟,供养人既有穿圆领袍的汉人官吏,也有戴毡帽的党项贵族。

“西夏佛教‘汉藏并尊’的宗教政策,为此后元代多民族国家的宗教政策以及西藏纳入中原政权的管辖奠定了基础。”杨蕤认为,这种包容并非偶然,而是丝绸之路“润物无声”的文化浸润。

遗址遗存 文明对话的立体回声

打开AR复原系统,西夏陵塔重现。“我们想让人们看见,西夏不是‘异域’,而是中华文明的重要篇章。”银川西夏陵区管理处文物管理科科长任秀芬说。

在陵区的建筑构件数据库里,每件文物都标注着文化基因来源:突厥石人的线条、西域摩羯的鳞片、晚唐摩羯的翅膀,莲花柱础的传承、迦陵频伽的应用……“各民族文化像支流汇入江海,共同造就中华文明的浩瀚。”任秀芬说。

西夏文字是最精妙的文化融合例证,脱胎于汉字偏旁部首;官制早期不规范,后期融合汉族及少数民族制度,体现学习与创新。

西夏历史文化的启示——文化的生命力在于学习。杨蕤说:“像小蜜蜂一样采蜜,博采众长,西夏陵所彰显的中华民族交往交流交融的历史见证,大概就是最好的注解。”

阳光掠过贺兰山,西夏陵塔的影子与黄河的波光在远处交汇。中华民族的多元一体,不是外力强加的结果,而是各民族在交流中自然凝聚的共识。每一处遗存都是文明对话交融的回声,循着历史的脚步回望,仍能清晰地看到——包容互鉴,是文明生生不息的密码。(记者 张慈丽)